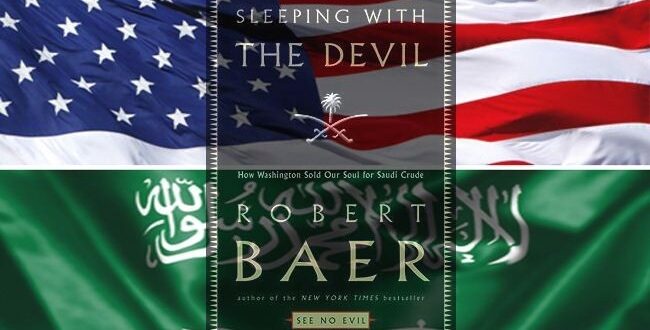

كتاب “النوم مع الشيطان” لمؤلفه روبرت باير الضابط الميداني السابق في الاستخبارات المركزية الأميركية والذي شغل مناصب عديدة أبرزها رئاسة محطة السي آي إي في لبنان عام 1983، وكان ضالعا في عدة عمليات اغتيال في عدة بلدان، يكشف دور بندر بن سلطان في دعم التكفيريين.

بندر سوبر سفير وآل سعود يشترون النخبة الحاكمة في واشنطن

إذا كنت قد اتبعت منطق هذا الشيطان حتى الآن، إذن إنها خطوة صغيرة للاستنتاج بأننا في الغرب وحكام السعودية أنفسهم في ورطة خطيرة. كل مكونات الاضطراب في مكانها الصحيح: الحدود مفتوحة، الأسلحة متوافرة، السياسة في غربة، لا وجود لسيادة القانون، الشرطة فاسدة، و احتقار الطبقة الحاكمة موجود، تراجع نصيب الفرد من الدخل كذلك، التدهور البيئي، غضب الجيران، تزايد عدد الشباب المتطرفين في الداخل.

إلى جانب ذلك تحوي مدارس المملكة متعصبين يسارعون في الدخول إلى الحروب القتالية من بورما، إلى فيتنام، وكمبوديا ونيكاراغوا وأنغولا والصومال، وسيراليون.. لماذا يجب على المملكة العربية السعودية الهروب من هذا المصير؟.

تأشيرة بدون قيود لحاملي الجوازات السعودية لو كانوا من القاعدة

مع هذا النوع من العفن، يعتقد أن كل خريطة رسمية في واشنطن سيكون لها راية حمراء مزروعة على نقطة مسماة “الرياض” لدعم البيروقراطيين الذين تدعمهم المملكة العربية السعودية. والحقيقة هي عكس ذلك تماما. بينما كنت أكتب هذا المقال في وقت مبكر من العام 2003، واشنطن كانت لا تزال مصرة على أن المملكة العربية السعودية هي بلد مستقر، وحكومتها المركزية تسيطر على حدودها دون منازع، والشرطة والجيش هما على درجة عالية من الكفاءة والإخلاص، وشعبها يلبس ويأكل ويتعلم بشكل جيد.

دعونا نبدأ بوزارة الخارجية، فعليها مسؤولية كبيرة، اكبر من حكومة واشنطن البيروقراطية، وذلك لدورها في نشر الكذبة الكبيرة حول المملكة. لدى الاستماع إلى ما يدور من حولك تعتقد أن المملكة العربية السعودية هي الدانمارك.

فقط القي نظرة على طريقة التعامل مع تأشيرات السعوديين… بموجب القانون، وزارة الخارجية لديها مسؤولية الحصول على التأشيرات في الخارج، فهي تصدرها من سفاراتنا وقنصلياتنا.

في العام 1952 قانون الهجرة والجنسية كان واضحا حول “الأهلية”. قسم القانون المتعلق بمنح التأشيرات السياحية، القسم 214 (ب)، جاء كما يلي: “كل أجنبي يبقى مهاجرا إلى أن يثبت العكس للموظفين القنصليين … ليتمتع بوضع “غير المهاجر”، “وبعبارة أخرى، فإن الأجنبي الذي لا يوجد لديه سبب للعودة إلى وطنه – وهو عاطل عن العمل، وغير متزوج، ومكسور – ليس مؤهلا للحصول على تأشيرة- فمن المفترض أن يبقى في الولايات المتحدة.

ومع ارتفاع نسبة البطالة بين الذكور في المملكة إلى حوالي 30 %، وتدهور نصيب الفرد من الدخل إلى مستوى متدن، يعتبر السعوديون مهاجرين في بلادهم (ما لم يكونوا من العائلة المالكة أو خدما خاصين بهم). وهناك خطر كامن في بقاء السعوديين الذي يسعون لكسب لقمة العيش بالولايات المتحدة حيث لا تتوفر فيهم المؤهلات القانونية للعودة إلى المملكة، وهذا ما يجعل الأمور أسوأ بكثير.

خلال هجمات 11 سبتمبر 2001، لم يحتج السعوديون الذين شاركوا في العمليات للظهور في السفارة الأمريكية في الرياض أو القنصلية في جدة لإجراء المقابلة التي تخولهم الحصول على التأشيرة. ففي ظل “نظام فيزا اكسبريس”، كان السعودي فقط يرسل جواز سفره، والرسوم إلى وكيل السفر للحصول على التأشيرة. وكيل السفر السعودي بعبارة أخرى كان يقف مكان الحكومة الأمريكية. وكانت فترة الانتظار للحصول على التأشيرة قصيرة، وأي سعودي لديه المال يصبح في طريقه إلى نيويورك ويتخفى مثل الماس في المحبرة أو يقود الطائرة نحو ناطحات السحاب.

من خلال إصدار تأشيرات دخول للسعوديين الخمسة عشر العاطلين عن العمل، تخطت وزارة الخارجية القانون. وبالتأكيد، محاولاتنا لجعل هذه المسألة بسيطة وسهلة جدا تسمح لغالبية القوى التي تسعى لمهاجمتنا باتخاذ أماكنها. أسامة بن لادن هو سعودي المولد. فجر المواطنين السعوديين في مرفق للحرس الوطني في العام 1995 وشن الهجوم على ثكنات “الخبر” في العام 1996. وقام سعوديان اثنان باختطاف طائرة إلى بغداد في العام 2000. والسعوديون بالتأكيد كانوا وراء الهجوم على البارجة “كول”، كما شارك مئات السعوديين بالهجمات الإرهابية الأخرى، من الشيشان إلى كينيا وتنزانيا. فهل تحتاج وزارة الخارجية إلى أدلة أكثر لمعرفة أن السعوديين هم “إرهابيو العالم الجديد”، وهم بحاجة إلى مساءلتهم ومراقبتهم بإحكام؟ فالطريقة التي تدار فيها مسألة التأشيرات، تسمح لأسامة بن لادن نفسه بالتسلل إلى الولايات المتحدة.

واشنطن تقدم الحماية للنظام السعودي من المساءلة الدولية

منحت وزارة الخارجية الأميركية الحكام السعوديين فرصة تمرير كل شيء تقريبا، فهي تحمي السعوديين من جماعات حقوق الإنسان. وتدعمهم في البنك الدولي وصندوق النقد الدولي. انها تجاهلت حادثة الحرس الوطني وتفجيرات “الخبر” فعلى سبيل المثال، تقرير وزارة الخارجية في العام 1999: “أنماط الإرهاب العالمي” القسم الخاص بالمملكة العربية السعودية: “واصلت حكومة المملكة العربية السعودية، على جميع المستويات، إعادة تأكيد التزامها مكافحة الإرهاب”. ويمضي التقرير: “كما واصلت حكومة المملكة العربية السعودية التحقيق في تفجير حزيران\يونيو العام 1996 حول أبراج “الخبر”.

ولكن نحن نعلم أنها كانت كذبة كبيرة، فـ “نايف” لم يحرك ساكنا أبدا للوصول لنتائج فاصلة في التحقيق في هذه القضية. ولكن كان هناك الكثير من الأحداث في العام 1999 التي لم تكن الدولة تريدنا أن نعرفها. في ذلك العام افرج “نايف” عن اثنين من رجال الدين الذين أصدروا فتاوى بقتل الأميركيين، واحد منهم “سفر الحوالي”، وفي الوقت نفسه، تم تجنيد الخاطفين الخمسة عشر وتلقينهم في المساجد السعودية، حيث اعتبر ذلك عملا كبيرا بالنسبة ل “التزام” المملكة العربية السعودية.

الولايات المتحدة الأميركية لا تقول الحقيقة للأميركيين المتوجهين إلى المملكة العربية السعودية. ولكن تنصح المواطنين الأميركيين بمغادرة البلاد. ولم تحذر المملكة العربية السعودية أبدا من التعاون على مكافحة الإرهاب. عندما كنت أقول للزملاء ان المملكة قد تنهار في يوم من الأيام، كانوا يقابلون ذلك الكلام “بالسخرية”، ويقولون: “لا توجد مشاكل” “إن العائلة المالكة مثل أصابع اليد عندما تشعر بالتهديد، تقوي قبضتها، ولكن الواقع هو أنه عندما هددوا آل سعود ترجموا ذلك بإرسال المزيد من المال للمتعصبين، والولايات المتحدة قامت بمنح المزيد من تأشيرات الدخول.

الولايات المتحدة لم تغض البصر عن الراديكالية الإسلامية في سياسة المملكة العربية السعودية، بل حرضت أحيانا على ذلك. واشنطن كانت على علم بان المملكة العربية السعودية تنوي تشغيل خطوط أنابيب الغاز والنفط عبر أفغانستان، من آسيا الوسطى إلى باكستان، لمساعدة طالبان للبقاء في مركز القوة، وضمان أن بن لادن لديه ملاذ آمن. ومع ذلك، ذهبت الولايات المتحدة معها جنبا إلى جنب، وشجعت الشركات الأميركية، على المشاركة.

شراكات النفط مع طالبان وضمان مأوى لبن لادن

لقد حصلت على دورة قصيرة حول سياسة خط الانابيب الافغاني في 4 فبراير 1997، عندما تعرفت على (اسم محذوف) خط الانابيب الأفغاني. وقد أرسل – الشخص المحذوف اسمه- من قبل الولايات المتحدة الى قسم مجلس الأمن القومي لاعطائي معلومات مستكملة عن “مخطط ليونوكال”. – خط أنابيب الغاز الذي رفضت حكومة طالبان الموافقة على مروره في الأراضي الأفغانية- القصة أن جمهوريات آسيا الوسطى التي كانت جزءاً من الاتحاد السوفيتي ـ أذربيجان وكازاخستان وتركمانستان وأوزبكستان ـ غنية بالغاز والنفط بشكل كبير وتحتاج هذه الدول التي لا تطل على أي منفذ بحري إلى وسيلة لنقل هذه الثروات الطبيعية إلى السوق العالمي، وقادت هذه الحاجة إلى التفكير في خط أنابيب يؤدي هذا الغرض. وهناك عدد من الطرق المحتملة التي يمكن أن يمر بها خط الأنابيب هذا، ولكن جميع هذه الطرق كانت تتميز بالمضاعفات السياسية التي تجعل تحقيق المشروع ممكناً. وكان أقصر هذه الخطوط هو عبر إيران، ولكن هذا البلد يخضع لعقوبات اقتصادية من قبل الولايات المتحدة، أما الطرق الأخرى التي تمر عبر روسيا والصين فكانت مرفوضة أيضا من قبل الولايات المتحدة. ولذلك اقترحت شركة النفط الأمريكية (يونوكال) مد خط لأنابيب الغاز والنفط من تركمانستان إلى باكستان عبر أفغانستان.

وعلى الرغم من استمرار الحرب الأهلية وتشديد قبضة طالبان على أفغانستان، سعت “يونوكال” للمضي قدما على كل خطوط الأنابيب، فإنه يحسب أن تشغيل خط أنابيب الغاز من تركمانستان إلى باكستان قد يكلف 2 مليار دولار. خط نفط موازي سيكون خط أنابيب آخر باضافة 2.5 مليار دولار. وضع هذا المال في بلد يقع في خضم الحرب الاهلية هو استثمار محفوف بالمخاطر.

(اسم محذوف) كان-ذلك الشخص- على حق عندما قال ان يونوكال ليست وحدها. J. P. مورغان و”كامبريدج لبحوث الطاقة أعدا دراسة عن هياكل الدفع من حكومة إلى حكومة لأجل تأمين قرض البنك الدولي. “يونوكال” كانت مرتبطة بالسفير الأميركي السابق بوب أوكلي، وهو واحد من أفضل أصدقاء المملكة العربية السعودية في واشنطن. وعدد كبير من الشركات العملاقة وعدت بالعمل، بما في ذلك فلور دانيال، لان “يونوكال” كانت مباركة رسميا.

بعد أسبوع، في 13 فبراير 1997، (اسم محذوف) طلب من “يونوكال” بناء طريق من “تورغاندي” إلى “سبين بولداك واستثمار الأموال في مدارس قندهار وفي المساجد. ليس لدي أي فكرة إذا قامت “يونوكال” ببناء الطريق، ولكن إذا فعلت، أنا أتساءل عما إذا كان استخدمها بن لادن للهرب.

حتى بعد هجمات العام 1998 على سفارتي الولايات المتحدة في كينيا وتنزانيا، التي نظمها بن لادن من أفغانستان، واصلت المملكة العربية السعودية مساعدة مضيفه، أي طالبان. وفي يوليو 2000 ذكرت “بتروليوم إنتليجنس ويكلي”، أن المملكة العربية السعودية كانت ترسل ما يصل إلى 150،000 برميل من النفط يوميا إلى أفغانستان وباكستان خارج كتب المساعدات الخارجية. هذا التكتيك -إرسال النفط بدلا من النقد – كان سابقة سعودية.

تركيا، باكستان، والمغرب فعلوا بالمثل في العام 1990، وكانت البحرين تحصل بمفردها يوميا على 150،000 برميل في صفقة مساعدات معروفة. يمكننا فقط “التخمين” حول دوافع آل سعود وراء انفاق كل هذه الأموال حتى عندما كانت المملكة تعاني من عجز وشلل. ووفقا للتقارير الصحفية، بدأت المملكة العربية السعودية في منتصف العام 1970 بتخصيص 1 مليار دولار لباكستان لمساعدتها على تطوير القنبلة النووية “الإسلامية” لمواجهة “هندوسيي” التهديد النووي من الهند المجاورة. وتمكنت السعودية من الحفاظ على قليل من المغامرة مع حلفائها الأميركيين حتى فترة متقدمة من أوائل العام 1990.

سرية المساعدات السعودية لطالبان، بلغت مئات الملايين من الدولارات، وواصلت المملكة إرسال المال حتى بعد الهجمات الإرهابية على مركز التجارة العالمي والبنتاغون. ولا تزال وزارة الخارجية لم تحتج، لذلك لا ينبغي أن اتفاجأ يتنازل الولايات المتحدة عن مقابلات التأشيرة خلال 11 سبتمبر 2001. أنت تريد أن ترى الـ ” U.S.A.”؟ اذن اترك لنا “البطاقة البريدية” وستصل إلى هناك!.

السوبر سفير بندر بن سلطان

الـ CIA أخذت زمام المبادرة في رقصة “الفالس” وهذا ليس غريبا على سياسة واشنطن، حيث قررت وكالة الاستخبارات المركزية أن الرهان الأكثر أمانا هو تجاهل المملكة العربية السعودية من خلال التظاهر بذكاء انها المشكلة الداخلية في الولايات المتحدة، وبالتالي في نطاق النظام الأساسي لا في نطاق ولايتها. مدراء “السي آي إيه” قد وجدوا منذ فترة طويلة ان باب المكتب البيضاوي دائما مفتوح أمام السفير السعودي بندر بن سلطان وليس لهم. بينما جواسيس البلاد ينتظرون لعدة أشهر لاجراء مقابلة شخصية، كل ما كان يقوم به بندر لمقابلة الرئيس هو تقديم طلب سريع. وعلى سبيل المزاح كان مدراء العمليات خلال سنوات كلينتون يقولون إن قدوم بندر مع السيجار الكوبي المفضل للرئيس، يؤكد دعوته لمرة أخرى. وبعد سنوات، مدير وكالة الاستخبارات المركزية في عهد كلينتون، جيم وولسي، كان واحدا من عدد قليل من مدراء CIA الذين خرجوا لقول الحقيقة حول المملكة.

بندر ليس شخصا يمكن المزاح معه، حتى من قبل مدير الـ CIA، إذا اشتبه بندر بان مدير وكالة الاستخبارات المركزية يقوض المملكة بأي شكل من الأشكال، فإنه يشكوه إلى رئيس الجمهورية، ثم يحظى بضغط مجموعة مسعورة من اللوبيات المعروفة على الوكالة. دعنا نقول ان احد الضباط في برلين قرر “اللعب” مع دبلوماسي سعودي، أو محاولة تجنيده للتجسس لصالح وكالة الاستخبارات المركزية. عميل سعودي لوكالة الاستخبارات يعني أن بإمكانه إخباره عن المهمات الدينية التي تقوم بها السفارة في برلين، وربما لتمويل الخلايا الارهابية في هامبورغ. واذا افترضنا ان السعودي لم يجند واخبر الرياض. فستسمع هاتف الرئيس يدق وصراخ بندر يضج، ومن ثم تبدأ “اللوبيات” بالضغط من جديد على الرئيس “نحن حقا يجب ان نبقي اعيننا على الـ “cowboys” في لانغلي.

مدراء وكالة الاستخبارات المركزية يتجنبون كتابة التقديرات الاستخباراتية الوطنية الخاصة بالمملكة العربية السعودية. لأنهم يعرفون ان التقييم مأخوذ من مجتمع الاستخبارات ككل، بما في ذلك وكالة المخابرات المركزية، وكالة الاستخبارات الدفاعية، وغيرها – وغالبا ما تجد طريقها إلى الصفحات الأولى من صحف الولايات المتحدة ومن هناك إلى صينية الفطور الخاصة ببندر، بجانب الكرواسون الطازج، وكوب الشاي الـ “ايرل غراي”. ويعرف المدراء أيضا ان الرئيس يكره قراءة أخبار سيئة عن المملكة، على الرغم من انه ليس صديقا جيدا لـ “آل سعود”. لذلك وكالة المخابرات المركزية تعامل المملكة العربية السعودية على انها مشكلة داخلية.

اذن ماذا لدى السعوديين على الرئيس ووزارة الخارجية؟ سأبدأ بالقول أنا لا أؤمن بالمؤامرات، وأنا لا أعتقد ان واشنطن قادرة على الحفاظ على السرية. انه شيء أكثر مكرا وغدرا. هذا ما أسميه “القبول بالصمت” أو “آداب الصمت” كما يفضل “الدبلوماسيون المتواجدون في الرياض” الذين اختاروا أن يغضوا الطرف عن انحلال المملكة) كل شيء يبدأ مع المال. “جزيره العرب” لديها الكثير من المال والكثير من النفط. وأثبتت هذه البلاد أيضا مرارا وتكرارا بأنها على استعداد لصرفه، وكذلك فتح صنابير النفط في أي وقت. لا أحد يريد أن يسمع، ولا أن يفعل شيئا حيال ذلك. الناس فقط على استعداد لقول الحقيقة على هامش السياسية.

المال السعودي يشتري المواقف والخاشقجي نموذجا

عدنان خاشقجي هو أشبه “بالكرتون” السعودي الماكر: ففي بعض الأحيان يظهر كرأسمالي مغامر أو وسيط في بيع الأسلحة، غني يبعث على السخرية. في احد الأيام أُتهم خاشقجي في الصحف بحصوله على 64 مليون دولار في شكل قروض غير قانونية من بنك بانكوك للتجارة المنهار.

وفي اليوم التالي أصبح من أعمدة المجتمع في نيويورك، وكان يحضر التجمعات الخيرية في هامبتونز للتبرع بالملايين لمساعدة المزارعين الأميركيين. نجل الطبيب الشخصي لابن سعود، الذي أسس المملكة العربية السعودية في العام 1932، وبحلول منتصف العام 1970 اعتبر وسيط في 80% من صفقات الأسلحة بين الولايات المتحدة والمملكة العربية السعودية. من شركة لوكهيد وحدها، حصل على 106 ملايين دولار بين 1970-1975.

وقال مسؤولون في لجنة فرعية لمجلس الشيوخ تبحث في المدفوعات الخارجية من قبل الشركات الأميركية أن نورثروب أعطى خاشقجي 450000 $ لرشوة جنرالات سعوديين لشراء تركيبات الشركة – هذا الادعاء لم يمنع إدارة الرئيس ريغان من استخدام خاشقجي كوسيط خاص بها خلال الفشل الذريع في عقد “إيران كونترا”.

قام الخاشقجي في السبعينيات بدفع الكثير من المال وذلك ما يعادل 600.000 دولار إلى ثلاثة أشخاص مهمين في (فيلادلفيا) في حرم الجامعة (سواثمور وهارفورد وبرين ماور) – لتأسيس دراسات شرق أوسطية يمكن أن تؤدي إلى تفاهم وتعاطف مع وجهة النظر العربية، لكن تلك الخطة انهارت بعد فضيحة رشاوى شركة (نورث روب، إن ميل) وليظهر الخاشقجي نفسه بأنه متحضر وذو تعليم عالٍ، في عام 1984 دفع منحه مالية مقدارها خمسة ملايين دولار كهدية للجامعة الأمريكية في (هارة ماستش) في (D.C) في منتصف الطريق بين البيت الأبيض (وبيلت واي إن) والجامعة قررت أن تمنح الخاشقجي مرتبة الشرف لتقديمه المال، وذلك بإطلاق اسمه على المراكز الرياضية الجديدة وكذلك المجمع الكنسي بعده، ولكن الذين كلفوا بتصفية ممتلكاته غيروا آراءهم في أعقاب السماع بفضيحة إيران.

بحلول كانون الثاني من العام 1978 عندما وضعت صحيفة التايمز صورة الخاشقجي على غلافها كنموذج لداهية عالمي جديد، فقد كان حينها مواظباً في (ماربيا) – المنتجع الساخن في (ريفيرا) الإسبانية، حيث كان يملك أراضي مساحتها خمسة آلاف دونم.

وكانت له عناوين أخرى في (باريس، كان، مدريد، جزر الكناري، روما، بيروت، الرياض، جدة، مونتي كارلو) ومزرعة لتربية المواشي مساحتها (180.000) دونم في (كينيا) وثلاثين مليون دولار، وبيت مساحته (30.000) قدم مربع في الجادة الخامسة في (نيويورك) مع بحرة سباحة ترى من قمة كاتدرائية القديس (باتريك)، فإن الخاشقجي كان له الاختيار في العيش على يخته نبيلة والبالغ مساحته 282 قدماً، وهو نفس اليخت الذي استخدم في أحد أفلام (جيمس بوند) حيث يستطيع أن يستريح على سرير يبلغ عرضه عشرة أقدام تحت غطاء من جلد السمور الروسي والبالغ ثمنه (200.000) دولار وكذلك تجد طائرتين للنقل واثنتي عشرة سيارة مرسيدس وغير ذلك، وقد قدرت صحيفة التايمز تكلفة حياة الخاشقجي بحوالي 250.000 دولار يومياً في بداية عام 1987 بما في ذلك الخدم أو أكثر بقليل من 91 مليون في السنة، وهي ربع الميزانية السنوية (لهاييتي) ذلك البلد الذي يضم سبعة ملايين شخص، في ماربيا هناك مخزن صغير مخصص لا لشيء ولكن من أجل الملابس السعودية أكثر من ألف بدلة صنع يدوي، أنيقة لمساء ومكوية محفوظة ببلاستيك، وهي جاهزة لنقلها لأي شاطئ ذهبي، حيث أصحابها يمكن أن يستجموا لعدة ليال أو أكثر.

لا يوجد شخص عاقل يمكن أن يتجاهل هذا الاختلاف بالنسبة لنا نحن الأمريكيين: نحن جميعاً ننمو مع قصص تتحدث عن شيوخ عرب أثرياء بشكل خرافي ووزرائهم وقد بدأ فهم الاختلاف عندما بدأ ينهال المال على (واشنطن) أو على الأصح سان كليمنت في أواخر عام 1986، بعد أن وصل (ريتشارد نكسون) إلى البيت الأبيض، طار الخاشقجي إلى واشنطن ليكون من أول المهنئين بانتخاب الرئيس، لم ينس أن يقدم تحيات وزير الداخلية الأمير فهد الذي أرسله إلى (سان كليمنت) والمصاب بالشلل الدماغي، (وقت طباعة الكتاب) والجدير ذكره عندما هم الخاشقجي بالذهاب فقد نسي حقيبته والتي كانت تحتوي على مليون دولار من فئة المئة، ولكن لم يهتم بذلك، وعاد الخاشقجي إلى الفندق الذي كان ينزل فيه ينتظر مكالمة هاتفية إلا أن الهاتف لم يرن، وبعد يومين عرف الخاشقجي بالخدعة: إن من يظن أن واشنطن للبيع يكون مخطئاً، كالخطيئة الأولى التي غيرت كل شيء في الحياة، لقد قدم الخاشقجي الكثير من الرشاوى في حياته، وهو نفسه أي الخاشقجي لم يعد يتذكرها، إنني علمت بالقصة من مصدر كان متورطاً معه بشكل مباشر وقد عرف التورط على أنه أنباء سارة في قصور الرياض وجدة، وبسبب تلك القصة والكثير من أمثالها إن السعوديين يعتقدون بأن واشنطن لا تختلف عن الرباط، باريس، لندن أو أي عاصمة لها بصمتها ودورها وإذا كان أي شخص عنده شكوك في ذلك فإن أول زائر إلى البيت الأبيض كان فهد الذي أنزله نيكسون في بيت (بلير) مع العلم بأن سكن الزوار الرسميين للبيت الأبيض قد يحجز لهم كرؤوساء دول ما عدا فهد الذي نزل في بيت بلير، انظر كل ذلك كان من أجل المال.

وبعد خمس سنوات وعندما أرسل وزير الخزانة في عهد نكسون، وليم سايمون إلى الرياض آملاً أن يبيع الأسلحة والعتاد إلى المملكة بطريقة جديدة وهي غسيل أموال البترول، وقد أعطي توجيهاً عن النقاط التي يجب بحثها في المحادثات مثل الباعة الذين يصنعون أشياء صغيرة: (إن الاستثمار مع وزارة الخزانة الأمريكية يمكن أن يعطي فرصة مناسبة) وحماية من تحركات معاكسة وذلك لمواجهة من يستثمر بمال كثير.

إن الفكرة كانت تهدف لدفع السعوديين لتقديم العون لسد عجز الميزانية الأمريكية ولتشجيعهم ليصبحوا مقرضين.

وقد تلقى السعوديون الطعم وابتلعوه بسعادة، وعلى الفور قام وليام سيمون ووزير الخارجية هنري كيسنجر بطهي خطة أخرى: وهي (اللجنة السعودية الأمريكية المشتركة للتعاون الاقتصادي) التي ستنشئ بنية تحتية للمملكة العربية السعودية الجديدة ووضعت اللجنة أنموذجاً اقتصادياً على نمط الولايات المتحدة، وتخطى السعوديون تلك اللجنة أيضا، وعملت اللجنة بعد نفاذ الخطة وكانت تعتبر السعودية وفق المنظور الأمريكي دولة مستبدة ودينية تسلب حقوق الملكية أو الحقوق الفردية، لكن الشيء الوحيد المهم هو دفع السعوديين لتكاليف كل شيء من أجور أمريكية وأجور سعودية وتكاليف المعيشة بالنسبة لعمال اللجنة الأمريكية المفضلة لدى المملكة المقيمة في ملعب الرمي بكامله، وإيداع أكثر من مليار دولار في الخزانة الأمريكية.

تعرف واشنطن قيمة المال السريع عندما تحصل عليه لكنها لم تر أي شيء من هذا أبدا، لقد كانت النتيجة لا أمل في السعودية ولم يمضِ وقت طويل حتى وزع السعوديون المال في كل مكان مثل مشروع استصلاح الحقول القاحلة.

وقد وضع البيت الأبيض يده على أموال تمويل المشاريع المحلية التي لم يمولها الكونغرس أو لا يستطيع تمويلها سواء من الحرب على أفغانستان أو الحرب في نياكاراغوا، وتم تمويل مركز أبحاث في واشنطن الذي من المفترض أن يكون معهد الشرق الأوسط جزءا منها ومركز البحر الأبيض الأوسط، وقد استحوذ على المال السعودي في دهاليز واشنطن في أروقة اللوبي والشركات الكبرى والمحامين الذين كانوا جزءا من العملية، وذلك ما مكنهم من إنشاء أسواقهم المالية الخيرية وإنشاء بعض المراكز المالية الخيرية مثل مركز جون كنيدي للفنون التشكيلية والمركز الطبي الوطني للأطفال وتمويل كل مكتبة رئاسية في السنوات الثلاثين المنصرمة، وكذلك أنفق السعوديون ربع مليون دولار في عيادة الألعاب الشتوية للمحاربين القدماء الأمريكان ورابطتهم.

المال السعودي والبيرقراطية الأميركية

تغلغل المال السعودي في البيروقراطية الأميركية، ففي كل مكتب سياسي أو تجاري في واشنطن يتمتع بقليل من الذكاء كان هناك من عليه البقاء إلى جانب السعودية من أجل التوصل إلى تحقيق أهدافه من خلال التمويل السعودي، فقد يستطيع الحصول على عقد استشاري مع أرامكو أو مقعد في الجامعة الأمريكية أو عمل عادي ولا يهم أيضاً أن يكون هناك وزير خارجية أمريكي سابق يصارع الموت من أجل الشرق الأدنى، أو مدير للـ CIA أو واحد من طاقم البيت الأبيض أو عضو في الكونغرس الذي لم يكن قد شبع من عجلة قبض الأموال السعودية بطريقة أو بأخرى، وكان يبدو لنا أحيانا أن ما يحصل شكل من أشكال الابتزاز للمال المنتظر أن يسلب. وبالطبع لم يكن لدى مكاتب السياسة الأمريكية ركيزة أساسية للنجاح في السعودية.

إن الطريقة التي أنظر من خلالها إلى الأشياء ترقى بشكل غير مباشر إلى الضرائب الزائدة النظامية على الأمريكيين، فالسعودية ترفع سعر البنزين ومن ثم تخصص الجزء الأكبر من الأموال الضريبية لتذهب لمشاريع البيت الأبيض الداخلية وبعضها يذهب إلى جيوب السياسيين والبيروقراطيين الذين أبقوا أفواههم مغلقة بخصوص السياسات السعودية. الكثير من الأموال من أجل المحافظة على الصناعة الدفاعية المخصصة للأوقات العصيبة. فوق كل هذا فالسعوديون من أكبر المحبين لحكام البيت الأبيض.

ترغب واشنطن دوماً بأن تصف ما يحدث عن طريق مصطلحات اقتصادية معتدلة وغير عدائية (مثل تدوير أموال البترول) ولكن من الواضح أن التأثير القديم هو المسيطر.

والمناسبة، إن الضرائب السعودية هي أكثر من كافية مقارنة مع خدمات الضرائب الأمريكية.

فالسعوديون يقومون بجمعها وإنفاقها مع المحافظة على المكاتب السياسية الأمريكية بعيدة عن هذه الضرائب، وليس على مكتب المحاسبة العام ومكتب الإدارة والميزانية إلا أن يطلب حسابات غير محددة لكل ذلك المال.ولم تعد السعودية كما كانت هي عليه في السبعينيات وأوائل الثمانينيات على أنها منجم للذهب عندما كانت تمتلك أموالاً أكثر من الرمال.

في ذلك الحين كانت تحويلات مالية ضخمة تحول من السعودية إلى أمريكا ولم تدخل في حسابات الميزانية السعودية، وكل ذلك تغير، فمنذ حرب الخليج (افارسي) الأولى تم استهلاك أموال السعوديين ومنذ ذلك الحين تعيش السعودية على القروض واستجداء الأموال.

وتعرف الرياض مسبقا أنها لن تعود إلى ما كانت عليه ولن تستطيع الخروج من موازنة مكتب خدمات الضرائب الأمريكية، فالتخلي عن واشنطن يعد أمراً خطيراً لا يمكن قبوله.

وفيما يلي مثال فخلال التسعينيات كان الأمريكيون والأوروبيون يدفعون ثمنا مقابلاً للنفط أقل من الآسيويين بمعدل دولار واحد للبرميل.

وفي عام 2001 تدهورت الأسعار بشكل حاد، وهذا ما يشكل حسماً بقيمة (2.8) مليار دولار سنوياً مقارنة مع الأسواق الآسيوية على الأقل. وفي أيلول 2001 وعلى صدى هجمات 11 أيلول ارتفع سعر البرميل وتراوح بين الأسواق الأمريكية والآسيوية إلى ما يقارب 9.66 دولار.

محللون نفطيون تحدثت إليهم، أنكروا أن السعودية لديها في مكان ما برنامج لبيع النفط بسعر منخفض للولايات المتحدة. أسواق النفط معقدة جدا، أخبروني بذلك، وهناك أسباب تسويقية منطقية تجعل آسيا من وقت لآخر تدفع أكثر من أجل النفط السعودي.

الآسيان على سبيل المثال، ترغب كخطوة أولى بالدفع من أجل تأمين مصادر نفطها حتى أنها تشتري بعقود ذات أسعار عالية عندما تكون السوق متقلبة. إضافة إلى اعتبارات أخرى مثل تكاليف النقل وبنى السوق المتغيرة.

حقيقةً إن آسيا لا تنتج النفط تقريباً وحقيقة أن السعودية هي مستثمرة في المنتجات الأمريكية، فهذه العوامل كلها كما أخبرني المحللون النفطيون هي التي تم أخذها في الاعتبار في فروقات الأسعار بين الأسواق الآسيوية والغربية في أيلول عام 2001.أحد المحللين أخبرني (ببساطة آسيا تدفع ضريبة على نفطها. ولا يوجد أي تخفيض في السعر على النفط الذي صدر إلى أمريكا) وهكذا فإن السعودية أضاعت فرصا كثيرة لجني أرباح عظيمة في الأسواق، كما حدث بعد أحداث 11 أيلول.

لو أن السعوديين سحبوا القليل من نفطهم من السوق ظهيرة الحادي عشر من أيلول بدلاً من ضخه أكثر، لكانت حصلت على الملايين من خلال ابتزاز الأمريكيين، نفس الأمر حدث في عام 1990 عندما بدأت السعودية وحلفاؤها في الخليج (الفارسي) ضخ النفط لسد نقص خمسة ملايين برميل يوميا فقد من العراق والكويت.

لو أنهم أرادوا أن يصل سعر برميل النفط إلى مائة دولار لحصلوا على الكثير من الأموال من عاصفة الصحراء بدلا من وقوعهم في عجز مالي، وسبب أن السعودية أضاعت أرباحاً ضخمة من خلال مبيعاتها النفطية هو أن السعودية لا تريد من الولايات المتحدة أن تنسى من هو ممولها الأساسي بالنفط، ولم تكتف فقط بدفع الكثير للحصول على هذا القدر بل صمت آذانها عن الشكاوى الحادة للآسيويين. وكما كتبت فروسيا لديها خطط لإنشاء أنابيب نفط في الشرق عبر سيبيريا والتي ستجعل السعودية يوما ما تفقد أسواقها الآسيوية والمقولة التالية هي أن ما يهم السعودية هو نقل رسالة إلى واشنطن مفادها أنه يجب أن لا تقلق واشنطن.

الإعانات النفطية السعودية لا تنزل على واشنطن كالسحر، أو “كنيزك خيري”. فالمشهد التجاري ممتلئ بمثل هذه الصفقات، وحتى الأعمال الإرهابية لا تحتاج الدخول في تلك الأعمال. في العام 1997، قامت شركة أرامكو السعودية بالإعداد لمشروع مشترك مع شركة تكساكو، وانضمت إليها في وقت لاحق شركة شل للبترول، لتكرير تقريبا ثمانمائة ألف برميل من الخام السعودي في اليوم.

وفي العام 1998 اتحدت الشركات الثلاث لتشكيل شركة “موتيفا”، وهي واحدة من أكبر شركات تكرير النفط وشركات التسويق في الولايات المتحدة، ودخلت AT & T في اللعبة بعقد بـ 4 مليارات دولار لتوسيع شبكة الاتصالات السعودية. ورسا عقد يوليو 2001 بقيمة 240 مليون دولار على “لوسنت تكنولوجيز”، لتحسين خدمة الهاتف المحمول –ولوسنت هي نجمة التكنولوجيا العالية في سوق الأوراق المالية في الولايات المتحدة-.

في مايو 2001، وافق المجلس الاقتصادي الأعلى السعودي على العقود طويلة الأجل مع شركات النفط الأميركية بقيمة “عشرات المليارات من الدولارات”، لتحلية المياه ولتقوية محطات توليد الطاقة وتطوير موارد الغاز الطبيعي في المملكة، وذلك كله وفقا للسعوديين. وقبل ذلك ببضعة أشهر، أصدرت الهيئة العامة للاستثمار في المملكة ترخيص لمجموعة من المقاولين الأميركيين لبناء ثلاثة آلاف مدرسة جديدة في المملكة، بتكلفة قدرها 3.5 مليار دولار. الله وحده يعلم من أين سيأتي السعوديون بكل هذا المال، ولكن يبدو أن احد من المحيط الأطلسي لم يكلف نفسه عناء التفكير في ذلك. والنقطة الرئيسية هي انه لا يمكن القيام بذلك بدون الإصلاح السعودي.

المسالة ليست بقوارب المال السعودية التي تنفق في الولايات المتحدة. فإنفاق قوارب المال هو جزء من الصفقة من البداية: الولايات المتحدة تشتري النفط من ال سعود، وتوفر لهم الحماية والأمن، وبدورهم السعوديين يشترون الاسلحة، وخدمات البناء، وأنظمة الاتصالات، ومنصات الحفر من الولايات المتحدة، إعادة التدوير هذه تحكم فقط من خلال الأرقام، وقد نمت التجارة البينية بين المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة من 56.2 مليون $ في العام 1950 إلى 19.3 مليار دولار في العام 2000.

المال يذهب بغض النظر كم لديك لتصرف. المحترفين الرياضيين هم بالكامل من أصحاب الثروات الفاحشة، الذين لا يستطيعون شراء اللقب مقابل الحب أو المال. وما يجعل المال السعودي فعال جدا هو أنه مستهدف جيدا، وفي واشنطن، السعوديين مقيدين بثقافة معينة تدفعهم للقيام تقريبا بأي شيء للحصول على ما يريدون. ونسمي ذلك “الصدفة الشعرية”.

فبينما كانت مجموعة كارليل تستعد للدخول في مؤتمر المستثمرين السنوي في فندق ريتز كارلتون في 11 سبتمبر 2001 في واشنطن، ضربت طائرة “الاميركان ايرلاينز الرحلة 77” في مبنى البنتاغون، على بعد ميلين ونصف فقط إلى الجنوب. ولو ضربت الرحلة رقم 93 ليونايتد ايرلاينز البيت الأبيض، -هدفها المفترض-، لكان الحضور في مجموعة كارليل، شعروا بالصدمة على الرغم من أنهم لا يدركون تلك المشاعر عادة.

موعود موعود العربية

موعود موعود العربية